特集記事

出光興産独自開発、シンジオタクチックポリスチレン(SPS)がもつ高周波特性の魅力について徹底解説

基板の窓口編集部

近年、耐熱性や強度にすぐれたエンジニアリングプラスチックの需要は、工業製品を中心に増す一方である。

本記事では、より革新的ですぐれた電子部品材料を採用したい、エレクトロニクス業界で働く研究開発・生産技術職の方たちを対象に、出光興産により開発されたシンジオタクチックポリスチレン(SPS)について取り上げる。

これは純日本発のエンジニアリングプラスチックであり、優れた耐熱性と耐薬品性の大幅な向上により、家電・日用品分野や、自動車分野などでの活用実績がある。

さらに、周波数依存性がないという特長により、特に今後高速通信分野でのますますの活躍が期待される素材である。

同社は現在、世界唯一のニートレジンサプライヤーとしてグローバルに事業展開を進めており、千葉に生産能力9,000トンのニートレジン製造プラントを有しているほか、2023年からは同じ生産能力を持つプラントをマレーシアのパジルグダン石油コンプレックス地帯において稼働させ、2極の生産プラントから顧客への供給を始めている。

また、コンパウンドは日本国内のほかに、中国、北米、欧州の主要4極で生産しており、顧客への安定供給を実現している。

今回は、サプライヤーとしても強みを持つ同社の新規素材であるシンジオタクチックポリスチレン(SPS)の構造や特長、用途開拓事例を解説する。

記事内容に関するご質問は、ページ下部のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

折り返し、掲載企業よりご連絡いたします。

目次

■従来の樹脂と何が違う?シンジオタクチックポリスチレン(SPS)とは

-SPSの構造

-SPSの特性

■SPSの用途開拓事例

-高速通信分野における活用の可能性

-今後の展望

従来の樹脂と何が違う?シンジオタクチックポリスチレン(SPS)とは

SPSの構造

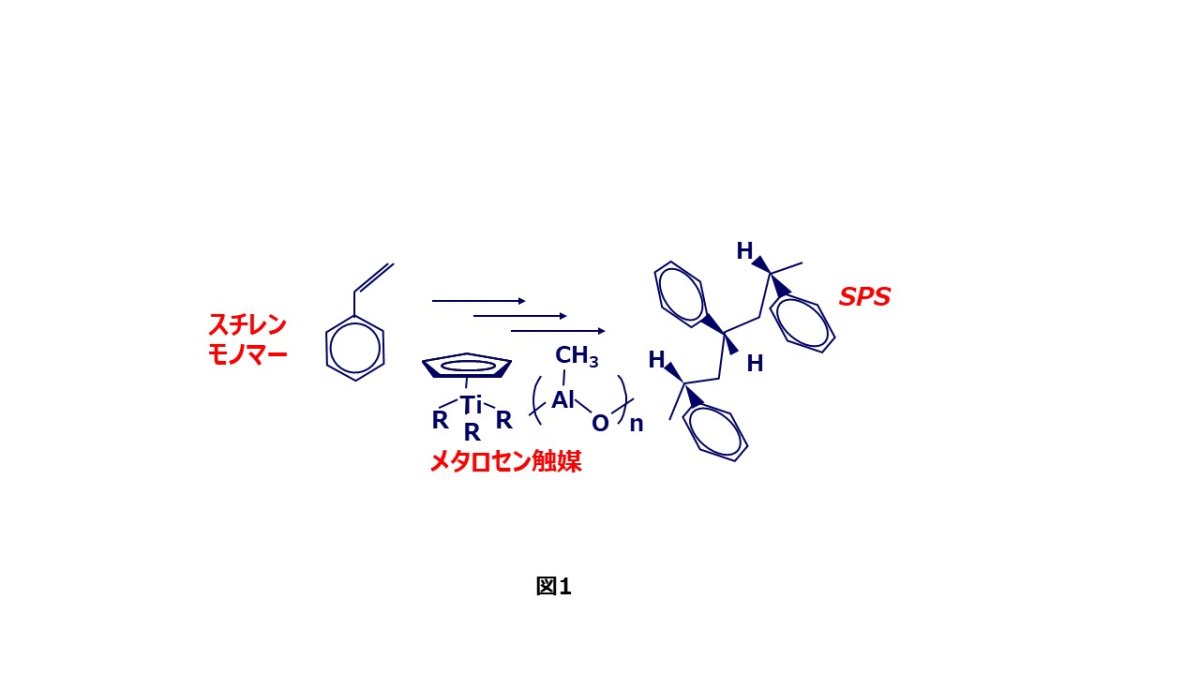

シンジオタクチックポリスチレン(SPS)は、同社が1985年にメタロセン触媒を用いて世界で初めて合成に成功した結晶性ポリスチレンである。

工業化に向けた触媒改良、プロセス開発、コンパウンド材料開発を経て、エンジニアリングプラスチックとして1996年に商品名「XAREC™」として製造販売が開始された。

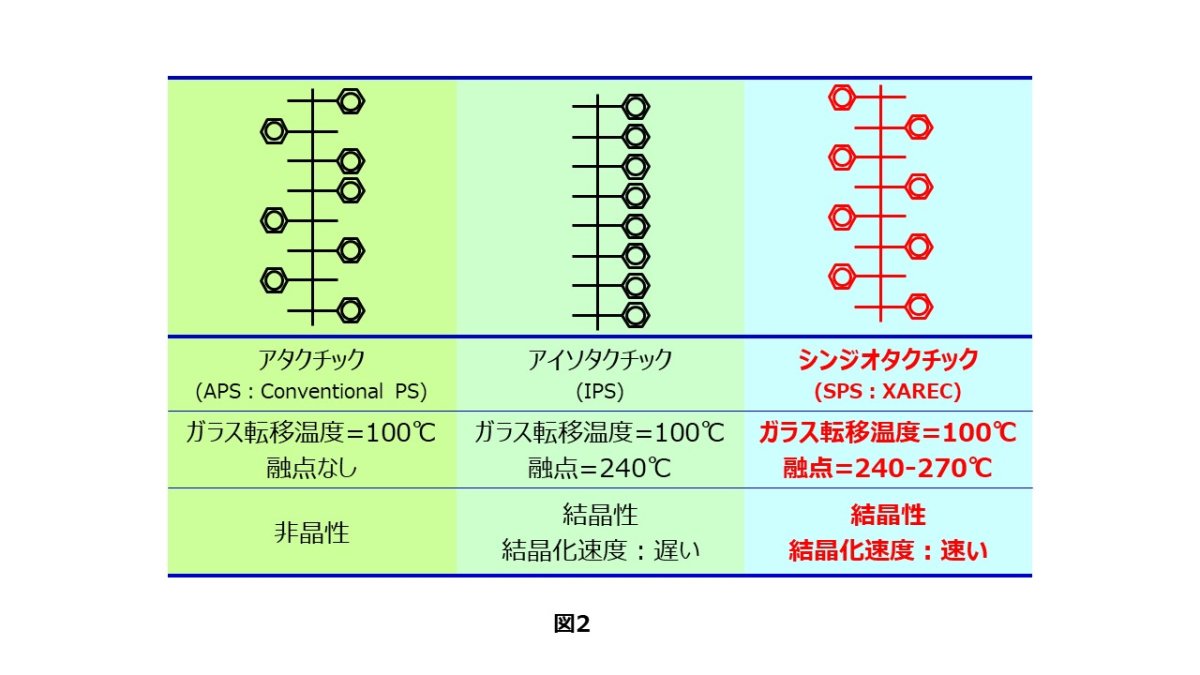

SPSは化学構造的には通常の汎用ポリスチレン(非晶性、アタクチックポリスチレン)と同じであるが、シンジオタクチック構造と呼ばれる高い立体規則性を有している。

結晶化速度が非常に遅く工業生産化が難しいとされたアイソタクチックポリスチレンに対して、実用レベルの結晶化速度を有する結晶性樹脂である。

SPSの特性

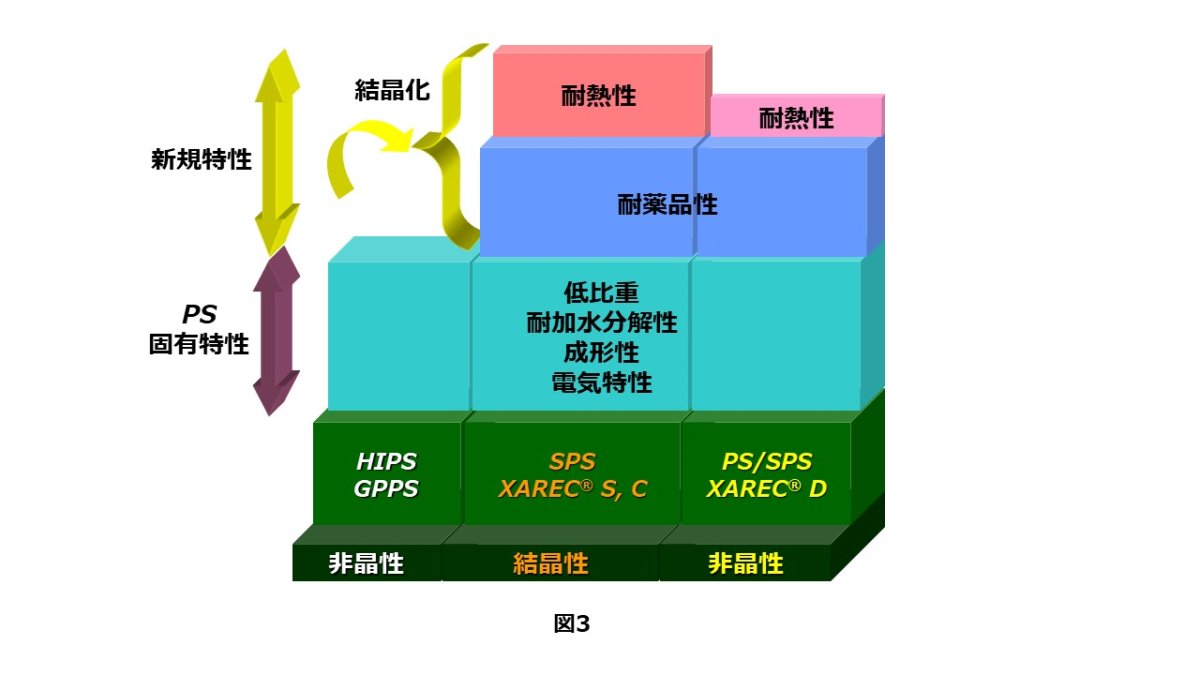

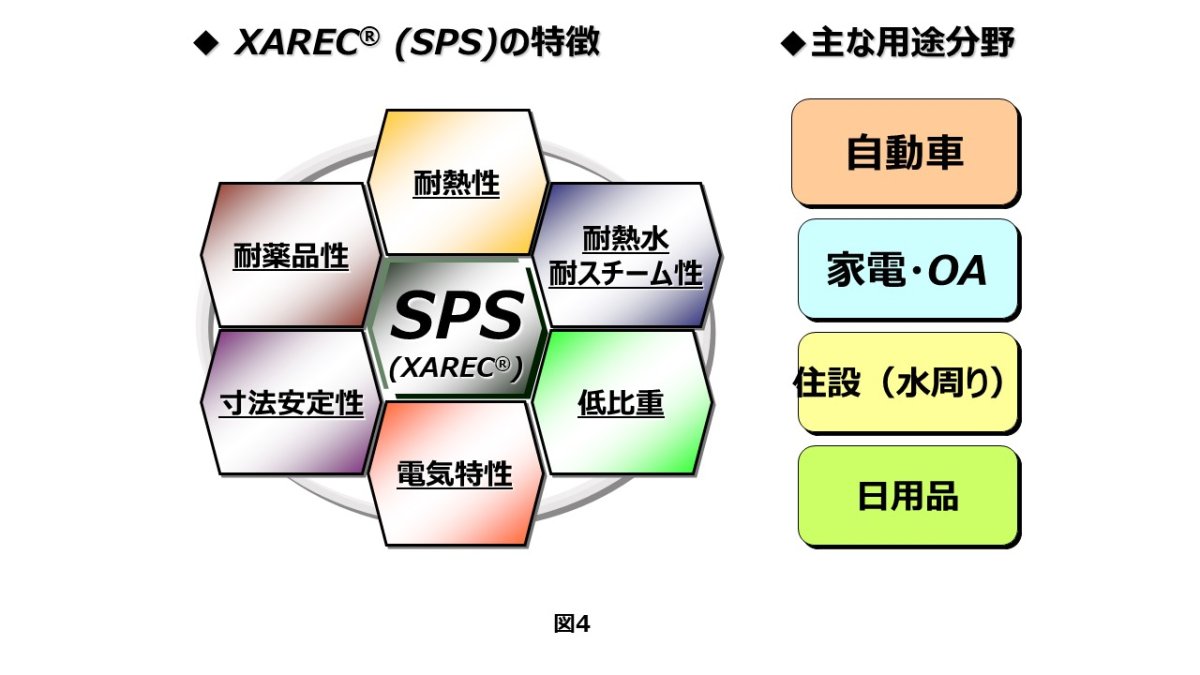

SPSの特性はポリアミド系樹脂(PA66:ナイロン66)、PA6T(芳香族ナイロン)やポリエステル系樹脂(PBT:ポリブチレンテレフタレート)、LCP(液晶ポリマー)などの縮合系エンジニアリングプラスチックとは大きく異なる。これはSPSが極性基を持たないポリスチレン骨格をしていることと結晶性を有するという2点に由来している。

ポリスチレン骨格の観点からは、低比重、耐加水分解性、良成形性、良電気特性などの良好な特性を受け継いでいる。また、結晶性が付与されることにより、優れた耐熱性(融点270℃)と耐薬品性の大幅な向上が発現している。

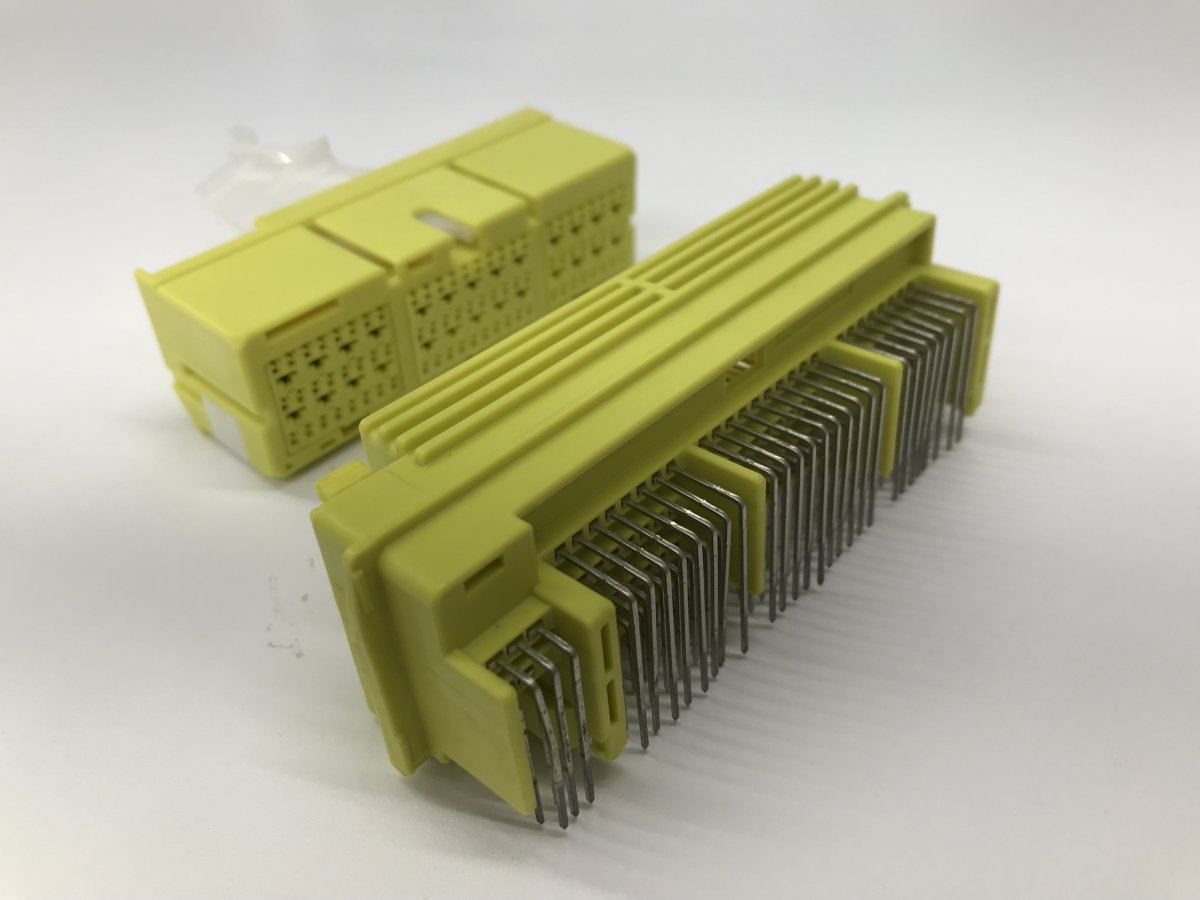

これらの特性を活かした用途開拓が進んでおり、これまでに自動車分野、家電・日用品分野、電気・電子分野、押出・フィルム分野、高速通信分野などへの導入実績がある。

SPSの用途開拓事例

同社の新素材であるSPSの用途開拓は、自動車分野、家電・日用品分野、押出・フィルム分野、アロイ分野と多岐にわたり展開しており、他の材料との差別化を図っている。

その中でも今回は高速通信分野への活用の可能性について紹介する。

高速通信分野における活用の可能性

IoT(Internet of Things)の推進に向け、高周波帯域を用いる高速通信技術開発が加速しているが、高速通信分野に寄与する材料の要求特性も変化してきている。

一般的に高周波信号の速度(V)は比誘電率(Dielectric constant:以下Dk)に反比例し、高周波信号の減衰(電力損失)は比誘電率と誘電正接(Dissipation factor:以下 Df)との積に比例することが知られている。

V=C/√Dk ・・・・・・・(1)

V: 信号速度、C: 光速

PL=2πfCoV2・Dk・Df ・・・・・・・・(2)

PL:電力損失、f:周波数、C0:真空中の静電容量、V:電圧

さらに、高周波帯域では電流が導体の表皮側を流れるため、導体に接する絶縁体の比誘電率・誘電正接が大きくなると信号速度が低下し、伝達効率が悪くなる。

これより高周波帯域において通信速度の高速化と減衰抑制を実現するために、アンテナや回路基板、コネクタといったさまざまな高周波部品へ低誘電率・低誘電正接(低DK、低Df)の要求特性が高まってきている。

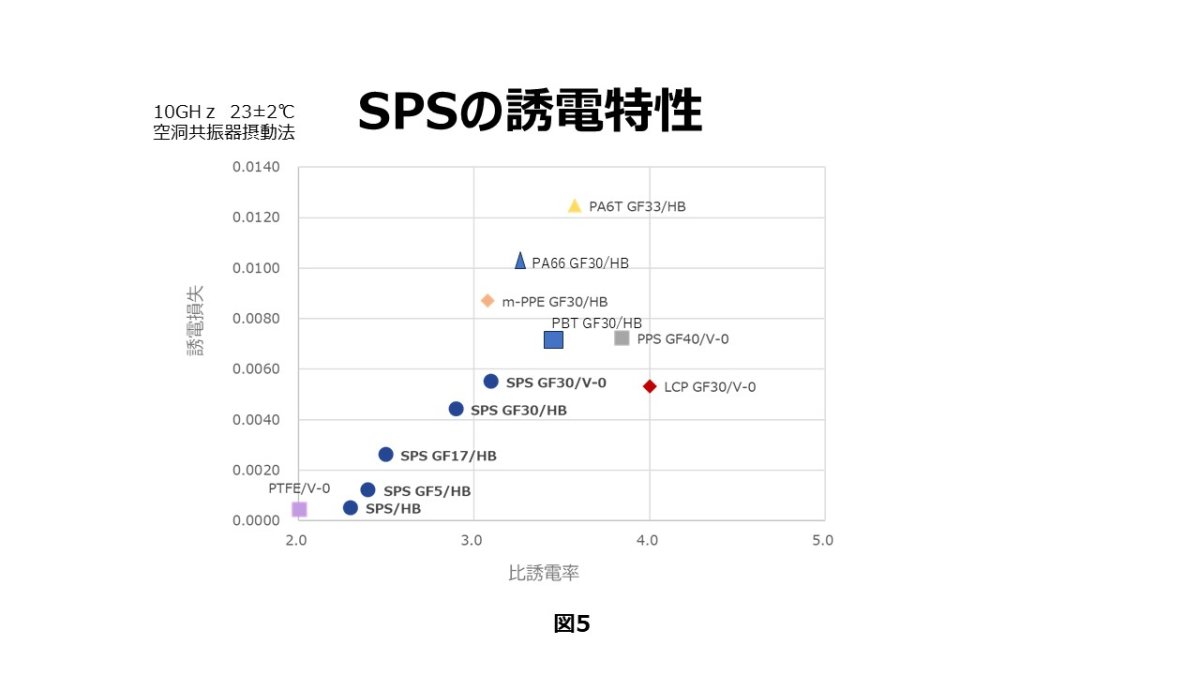

SPSは鉛フリーハンダ耐熱性を有するエンジニアリングプラスチックにおいて低誘電率、低誘電正接を示す珍しい材料であり、5G(第5世代移動通信システム)向けの基地局設備やスマートフォン各部材への展開を推進している。

現在5G向けの樹脂材料として注目されているエンジニアリングプラスチックスの代表的な例として、耐熱性と難燃性に優れるPPSとLCPが挙げられる。

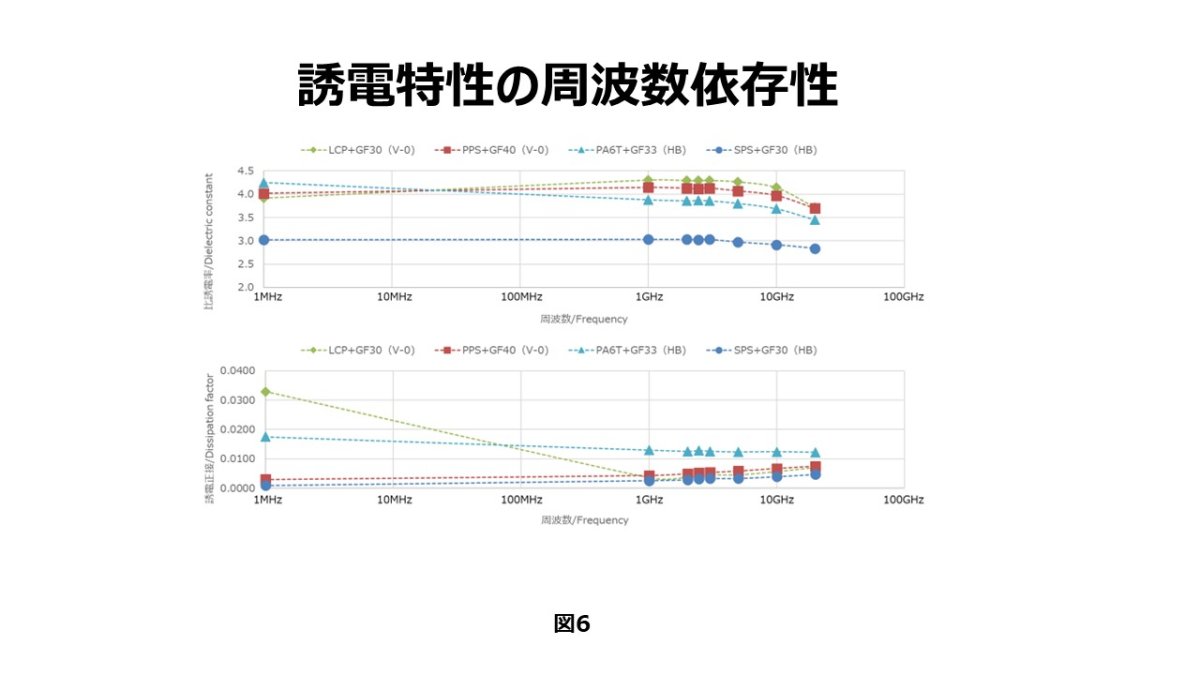

LCPは比誘電率が比較的高く、誘電正接の周波数依存性が高いこと、またPPSは比誘電率・誘電正接とも全周波数領域で高いことが知られている。

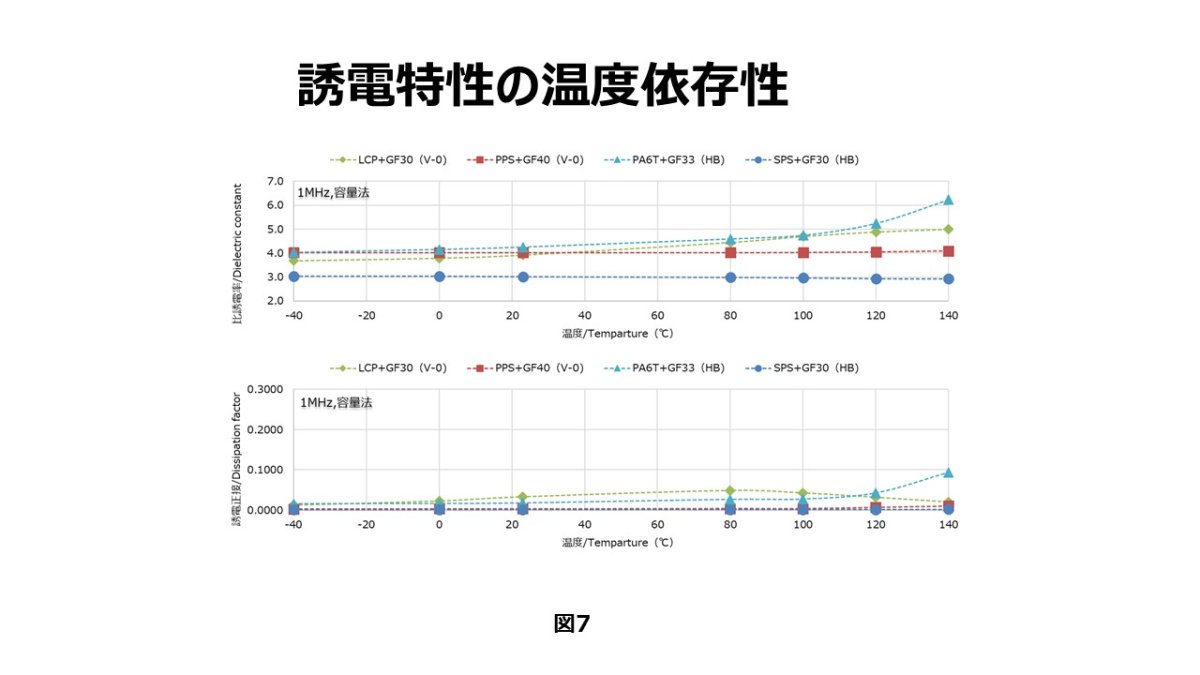

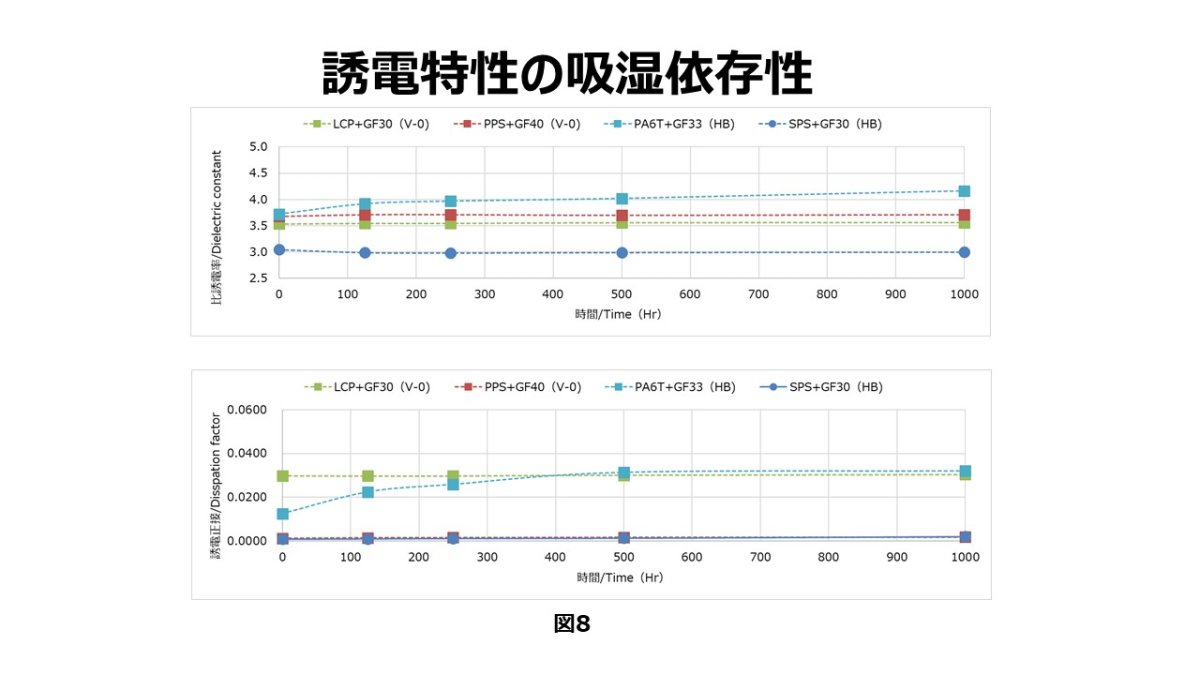

一方で同社が開発したSPSは、周波数、温度、湿度等の変化に対して非常に安定した誘電特性を有していることが特長である。これにより、東南アジアのような亜熱帯地域から北欧のような低温乾燥環境などのさまざまな過酷条件下でも使用に適している。

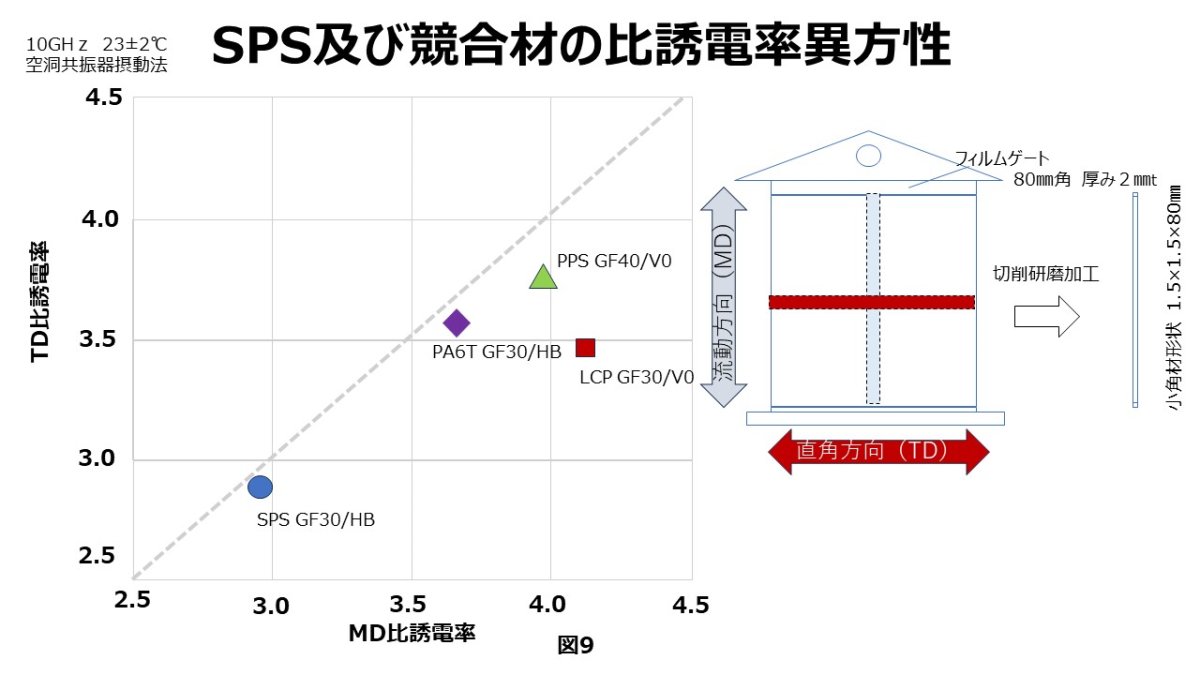

また、アンテナや高周波コネクタなどの高周波回路設計では、絶縁体の比誘電率と通信周波数に対して導電回路長に最適地が存在することが知られており、絶縁体の比誘電率の異方性が大きい場合には、絶縁体である樹脂の流動方向を調整するための金型設計との合わせ込み時間を費やす必要性が生じる。

その点、誘電特性の異方性が小さいSPSは高周波回路設計と金型設計の合わせ込みが簡単であり、周波数依存性がないという本素材の最大の特長として挙げられる。

今後の展望

5G通信向け基地局をはじめとするインフラの整備、通信機器の入れ替えが加速してきており、今後さらに交通インフラの整備やこれに伴う自動車の完全自動運転化の実現、製造業、物流業の変革、遠隔操作医療、スマートシティの構築など、さまざまな環境変化が起こってくることは想像に難くない。

これらの環境変化に伴う関係する通信機器類などは、現行主流の4G(第4世代移動通信システム)で採用されている素材の域を超えていない。

しかしながら一方で、5Gの導入が加速されるにあたって使用する通信機器類のさらなる高機能化ニーズが発現すると考えられ、これらの側面からSPSのより一層の活用の可能性が見出せる。

さらに今後の通信機器類の開発設計では、素材、商品設計、システム全般、加工方法のアイデア出しなど関係するサプライチェーン全体で協働していく必要があると考えている。

出光興産の高機能材であなたの製品開発をサポート

会社情報はこちら https://www.idemitsu.com/jp/company/index.html

同社は1911年に出光商会として北九州・門司で石油販売業を開始し、創業以来現在まで110年以上にわたって燃料油、基礎化学品、高機能材、電力・再生可能エネルギー、資源の各分野において、さまざまな分野のパートナー・顧客との信頼関係をベースに多様なエネルギーと素材の開発・製造・販売を手掛けている。

2019年4月には昭和シェル石油と統合したほか、現在は約20の国と地域にて強固なネットワークを活用し、2050年カーボンニュートラル・循環型社会の実現に向け、「一歩先のエネルギー」、「省資源・資源循環ソリューション」「スマートよろずや」の3つの事業領域への進化を目指して挑戦を続けている。

同社の事業は5つのセグメント(燃料油、基礎化学品、高機能材、電力・再生可能エネルギー、資源)で構成されており、今回の記事で紹介したシンジオタクチックポリスチレン(SPS)は高機能材に属する製品である。

同社ではセグメントごとに研究開発体制が構築されているため、さまざまな分野ですぐれたサービスを提供している。最高峰の技術と豊富な人材、国内外複数の製造拠点により、顧客の課題解決が実現可能となるだろう。

●同社研究開発センター一覧

コーポレート研究:次世代技術研究所

生産技術:生産技術センター

高機能材 潤滑油 営業研究所

同 機能材料 機能材料研究所 SPSは同研究所で研究開発中。

同 出光ユニテック開発センター

同 電子材料 電子材料開発センター

同 機能舗装材 アスファルト技術課

同 農薬・機能性飼料 エス・ディー・エスバイオテック つくば研究所

同 リチウム電池材料 材料開発センター、生産技術センター

電力・再生可能エネルギー 太陽光発電 ソーラーフロンティア国富事業所

石炭及び環境 石炭・環境研究所

――――――――――――――――――――――――――――――

出光興産の公式サイトはこちら

https://www.idemitsu.com/jp/index.html

シンジオタクチックポリスチレン(SPS)の詳細はこちら

https://www.idemitsu.com/jp/business/ipc/products/sps/index.html

――――――――――――――――――――――――――――――